GERGAL

- Inicio

- /

- Carreras Finalizadas

- /

- GÉRGAL 2018

Información General

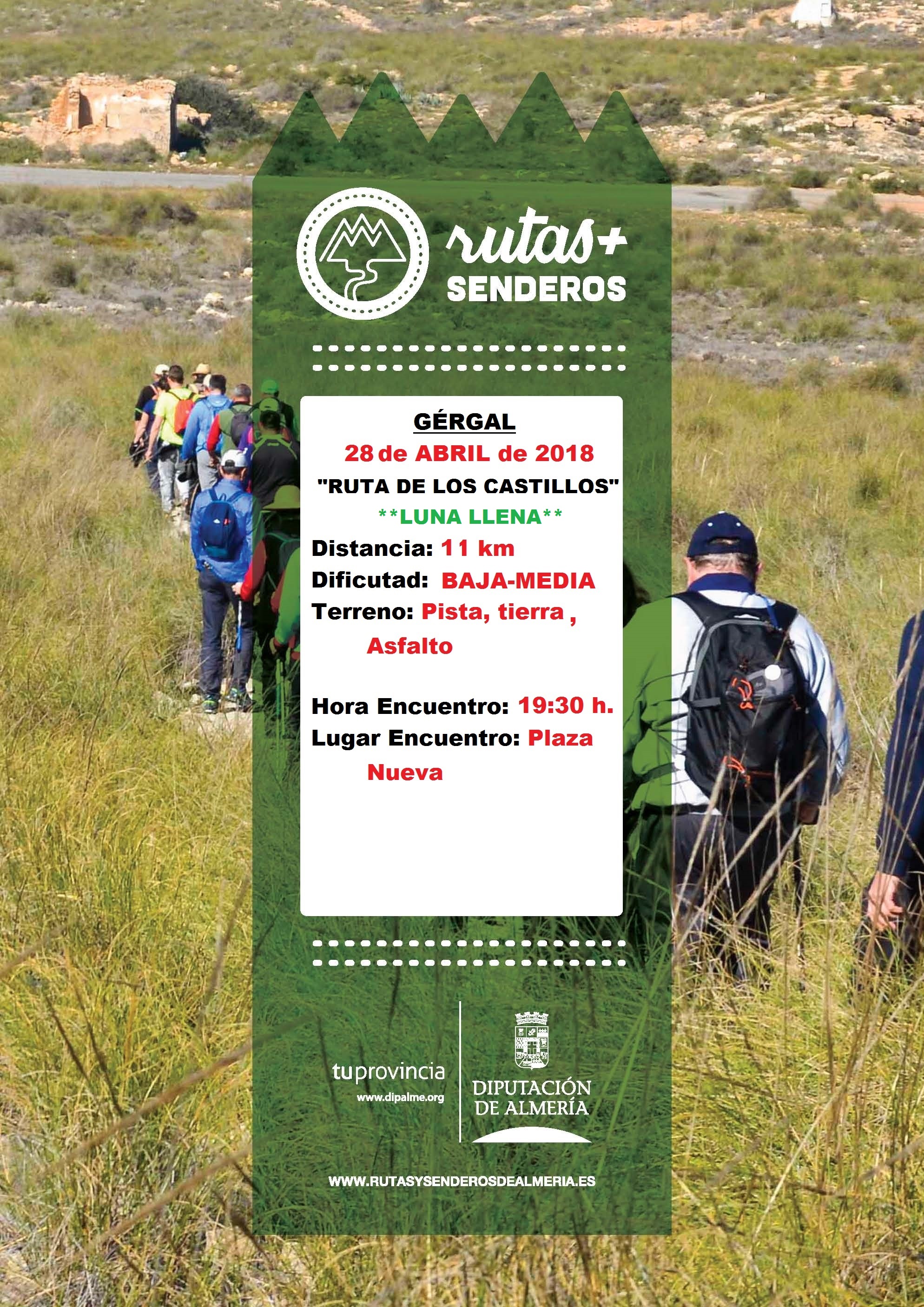

GÉRGAL 2018

Distancia: 10 km

Hora de encuentro: 19:30

Tipo: Circular

Localidad: Gérgal (Almería)

Lugar de Salida: PLAZA NUEVA (JUNTO A CALLE SEBASTIÁN PÉREZ)

- Duración: 3:00.

- Distancia: 10km.

- Dificultad: Media - Baja

- Tipo Recorrido: Circular.

- Tipo de superficie: Senda, Pista, Asfalto, Terreno pedregoso.

- Altura mínima: 652m

- Altura máxima: 892m

- Desnivel Neto: --m

- Desnivel acumulado positivo: 311m.

- Desnivel acumulado negativo: 311m.

- CUOTA INSCRIPCIÓN

Jornada de un día

- 4 €. Federado

- 5 €. No federado.

En caso de modificación o anulación de la actividad por causas de fuerza mayor, el Área de Deportes y Juventud de la Diputación de Almería, asumirá incremento económico de la actividad si lo hubiese. Cualquier modificación realizada se comunicará previamente a los usuarios (Por ello es fundamental cumplimentar en la inscripción teléfono y email) - ¿QUÉ INCLUYE?

- Ruta de senderismo con monitores especializados.

- Seguro RC.

- Seguro de accidentes.

- NOTA: El desplazamiento hasta el municipio donde se celebre la jornada de senderismo, correrá a cargo del participante. En casos excepcionales, la organización podría poner autobús para desplazarse al municipio donde debe celebrarse la jornada de senderismo.

- Jornada de un día (LUNA LLENA):

- avituallamiento al finalizar.

- PARTICIPANTES

La condición física de los participantes deberá ser la apropiada a las distancias y dificultades de los recorridos a realizar.

Podrán realizar la ruta las personas mayores de 10 años, acompañados de un adulto y con la autorización de menores correspondiente

PARTICIPANTES

La condición física de los participantes deberá ser la apropiada a las distancias y dificultades de los recorridos a realizar.

Podrán realizar la ruta las personas mayores de 10 años, acompañados de un adulto y con la autorización de menores correspondiente

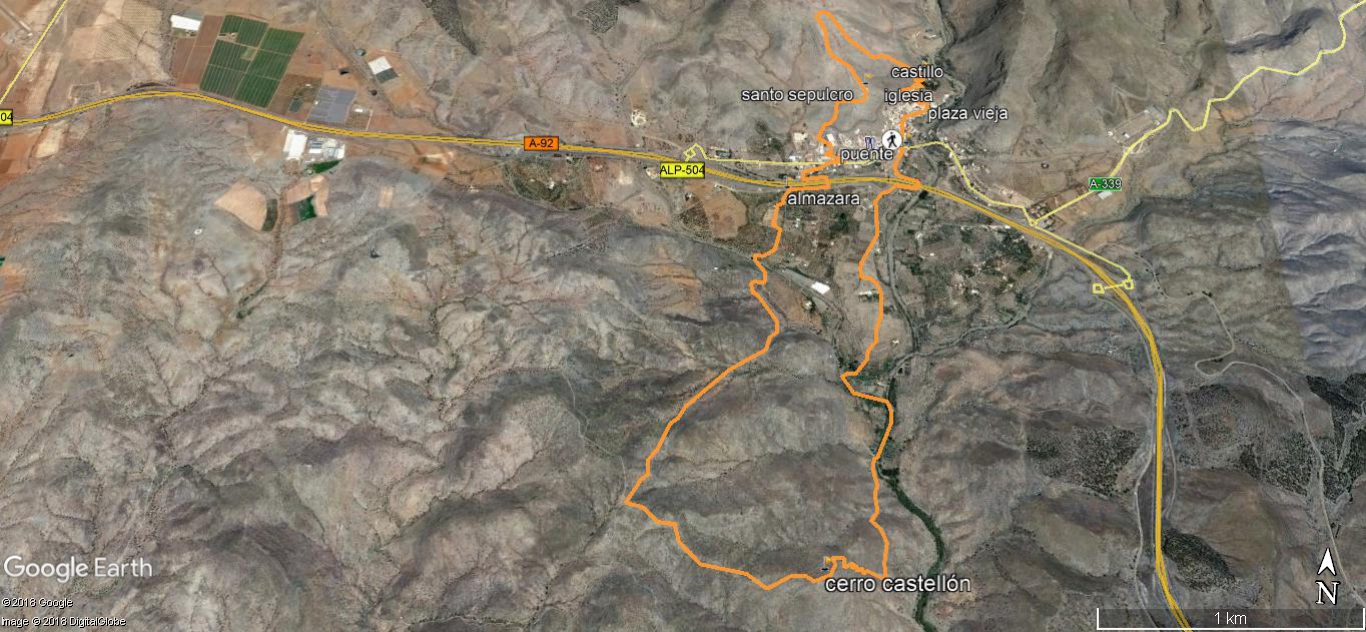

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Gérgal es un municipio de la provincia de Almería que toma

su nombre del topónimo árabe Shargal que evolucionó a Sargal, Xargal, Xergal y

Gérgal. De gran interés por su pasado histórico, llegó a contar con 5197

habitantes en 1920 cuando se explotaban sus minas de hierro y el cultivo de la

uva de barco estaba en su esplendor. En su escudo aparece la leyenda “La

hospitalaria Villa de Gérgal” que define el carácter de sus habitantes, cuyo

gentilicio es gergaleños

Salida de Plaza Nueva, por C/ Sebastián Pérez dirección a

Plaza Vieja, un poco más adelante a la izquierda estaban los juzgados (recordar

que Gérgal fue cabeza de partido judicial durante el siglo XIX y gran parte del

siglo XX), hoy una casa particular.

Llegamos a la Plaza Vieja. Donde se encuentra el

ayuntamiento, es un edificio ligado a su historia es de estilo castellano

destacando del conjunto su balcón corrido mirando a la plaza, sus tres arcos de

medio punto, dos que unen los soportales y la calle y el tercero que es la

entrada al edificio. Su decoración es neoclásica. La antigüedad de ambos

-Ayuntamiento y Plaza Vieja- debe estar asociada. Debieron construirse a partir

de la Repoblación (1571) que se produjo como consecuencia de la expulsión de

los moriscos después de tres años de guerra tras su sublevación contra el poder

de Felipe II que les negaba su religión, lengua y costumbres. Las partes altas

de Gérgal son típicamente moriscas, es decir, estrechas, pendientes y

retorcidas. Sin embargo, la parte más baja es más ancha y llana. Ha sido

escenario de varias películas, aquí se rodaron escenas de un capítulo de la

mítica serie de Curro Jiménez titulado "La gran batalla de

Andalucía", de "Un tren para Durango" o de la película de Carlos

Saura "Stress es tres, tres".

Salimos dirección a la Iglesia por la Calle Barranco,

aunque giramos a la izquierda por la Calle Teatro, y nos encontramos la entrada

al antiguo Teatro (ya tapiado), para subir por la Calle Ángel Bervel y sus

antiquísimos escalones.

Llegamos a la Iglesia mudéjar de Nuestra Señora del Carmen.

Llamada anteriormente de Santa María, es de estilo mudéjar; se cree que se

reconstruyó de nueva planta hacia 1680 por el Conde de la Puebla en una

espaciosa glorieta a las faldas de la fortificación. Fue Iglesia de Santa María

hasta que en 1744 el Obispo de Almería la llamó de Ntra. Sra. del Carmen a

petición del párroco que era Carmelita.

(Conocemos que en 1581 la primera Iglesia empezada a construir en 1505

y terminada en 1561, se encontraba edificada junto al castillo, a su derecha

según se mira desde el pueblo. Antes de ser saqueada y destruida por los

moriscos durante su Rebelión en 1568-1571).

Es una iglesia de planta basilical del modelo de iglesia

cajón de tres naves, una central y dos laterales, comunicadas entre sí por

arcos de medio punto, con la Capilla Mayor diferenciada por un arco toral. La

nave central se cubre con una armadura de lima rectangular, cubierta por una

bóveda de madera de estilo mudéjar de exquisita decoración, que se centra en la

pareja de tirantes sostenidos en canes decorados con estrellas de ocho puntas

unos, y con lazos de cuatro, otros. Sobre el crucero se encuentra representado

el Sol de Puertocarrero, escudo del obispo Juan de Portocarrero de Almería.

Seguimos el recorrido y llegamos al Castillo.

Es una fortaleza que consta de una nave central cubicada

con tres plantas, almenada y con un torreón con cubierta cónica en cada una de

sus cuatro esquinas. La función defensiva predomina sobre la residencial, como

muestran la presencia de troneras para armas portátiles, la protección de la

puerta de entrada con una ventana aspillerada y cadalso.

Por sus características se puede especular que el edificio

actual, con trazas de modelo castellano, se construyó sobre una fortaleza

árabe, que a su vez, siguiendo el patrón de la mayoría de éstas, se construyó

sobre una fortaleza romana, que cuando entró en crisis el imperio romano,

aglutinó en torno a ella a la población de la comarca.

Perteneció al señorío de Don Alonso de Cárdenas, Maestre de

Santiago que se constituyó como pago o premio a su participación en la Guerra

de Granada ayudando a los Reyes Católicos. En la Rebelión de los Moriscos o de

Las Alpujarras (1568-1570) tuvo un papel destacado como foco de la insurrección

desde donde se degollaron a los cristianos del pueblo y a partir de ahí se

propagó la sublevación por el Río Almería.

Continuamos cruzando la carretera de las Aneas y subimos

por el antiguo camino de Baza para descender al Santo Sepulcro.

Situada en frente del Castillo; es una construcción

sencilla, típica de la zona, de anchos muros de piedra y barro con una

techumbre de maderos que se apoyan en dos arcadas. Al fondo tiene una

habitación, con techo de bóveda, que sirve de altar. Todos los años en el mes

de mayo, suben al Santo Sepulcro a decirle las novenas a la Virgen María y se

suele celebrar también una misa en su honor.

Parece ser que está construida sobre un antiguo

enterramiento prehistórico y que a lo largo de la historia ha conservado su

sentido espiritual. Durante muchos siglos de dominación árabe, en Gérgal hubo

eremitas (ermitaños que viven en una ermita), mozárabes y musulmanes.

Hay que reseñar que antiguamente existió en Gérgal la

Hermandad del Santo Sepulcro, que en 1752 hay documentos en relación a los

bienes que poseía.

Continuamos bajando buscando un pequeño barranco por el que

bajamos a las naves donde se encuentra el almacén de mantenimiento del

Ayuntamiento y donde se está construyendo el próximo Retén de Bomberos de la

comarca. Cruzamos la carretera para pasar por el polideportivo (donde hay una

fuente para si alguien necesita beber) y bajamos hasta la Calle Fuente del

Conde donde iremos dirección al pueblo para volver a girar en el cruce de la Calle

Hospital y salir por un pequeño callejón a la Calle Sebastián Pérez hacia la

salida oeste de Gérgal, en donde giraremos a la izquierda pasando entre unos

dúplex nuevos y unas naves, para volver a girar a la izquierda y llegar a la

vía de servicio, de nuevo giraremos a la izquierda para buscar un puente por el

que cruzar bajo la autovía. Giraremos entonces a la derecha para continuar por

la otra cara de la vía de servicio y llegar a la antigua Almazara.

La Almazara de José Casas, estaba dotada de todo tipo de

maquinaria, utillaje y herramientas para su funcionamiento. Así tenía: tres

rulos o piedras cónicas de moler -las más antiguas de caliza, las últimas de

granito-, prensa hidráulica, “atrojes”

(trojes o baches), pozuelos, fargues o acequias, capachos o seras,

capachetas, tinajas o depósitos, báscula… Para el prensado y obtención del

aceite con la pasta obtenida en la molienda tenía una prensa de husillo manual

que después funcionó con electricidad y más tarde se sustituyó por una prensa

hidráulica. Su antigüedad es desconocida, y es probable que aquí existiera otra

almazara anterior por los restos de dos empiedros cilíndricos que existen en el

patio de trojes.

En Gérgal, el cultivo del olivo ha sido una actividad

agrícola tradicional, siendo uno de los principales medios de vida de sus

habitantes. Sabemos por el Libro de Apeo de Gérgal realizado a partir de 1575

que las tierras de regadío comprendían unas 80 ó 90 hectáreas, densamente

pobladas de árboles frutales con predominio de morales y olivos.

El Libro de Apeos de Gérgal nos dice que existían tres

almazaras, lo que nos da idea de la importancia que había llegado a tener

Gérgal en el cultivo de la aceituna y la producción de aceite. En los demás

pueblos del Valle del Andarax, había tres pueblos que tenían dos almazaras

(Benizalón, Lubrín y Lucainena), los demás una o ninguna y solamente Gérgal

tenía tres.

Continuamos bajando y llegamos a la Rambla de El Carril y

subimos por el camino que hay a la derecha hacia el Cerro Castellón.

Se trata de una antigua fortaleza árabe, hoy sólo quedan en

pie unos restos de lo que fueron sus muros. Es de época Almohade (siglos XII y

XII). Formaba parte de una serie de Torres fortaleza que había a lo largo del

río hasta Almería y que se comunicaban entre ellas a través de antorchas ante

cualquier aviso de peligro.

Bajamos el pequeño cerro con cuidado en zig-zag hasta

enganchar con un pequeño camino que nos lleva hacia la rambla de Gérgal, donde

podemos ver restos de antiguos cortijos a ambos lados de la misma.

Subimos por la rambla hacia Gérgal, hasta el cruce de dos

ramblas, donde giraremos a la izquierda para subir por la Rambla del Carril.

Giraremos entonces a la derecha para subir por un camino de cemento donde

encontramos grandes cortijos tanto derruidos como restaurados donde se nota que

pertenecían a una clase alta o terratenientes en tiempos de la minería o de la

uva de barco, destacando el “Cortijo de los Pinos” que hasta hace pocos años

fue un hotel de lujo.

Continuamos y volvemos a la vía de servicio donde giraremos

a la derecha para pasar bajo el puente de la Autovía y volver a subir hasta la

Avenida del mercado, donde giraremos a la derecha hasta llegar al Puente de

Gérgal.

Monumento artístico cuya construcción se inició en 1880 y

por problemas relacionados con los terrenos necesarios para su levantamiento se

retrasó unos 28 años. Se terminó de construir en 1908 bajo la dirección del

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. José Molero Levenfeld.

La construcción del Puente está realizada con piedras,

barro y grandes bloques de piedra en los arcos y muros. Es una gran obra de ingeniería, que en la

actualidad se mantiene perfectamente. Tiene unos 45 metros de altura consta de

un gran arco central sobre el cauce principal de la Rambla de Gérgal y dos

arcos secundarios, uno a cada lado, para cubrir una gran avenida de agua, en

otro tiempo frecuentes con las tormentas de verano, que arrastraban piedras,

ramas y troncos a su paso.

Una vez lleguemos al principio del puente, giraremos a la

izquierda donde subiremos para el pueblo otra vez, llegando de nuevo al punto

de salida: La Plaza Nueva.

Fin de la Ruta

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS

- Frontal (luz de mano) ya que es nocturno.

- Debemos pasar lo más desapercibidos posibles.

- Respetemos las plantas y los animales.

- Procurar no salirse de los senderos.

- Procurar no hacer ruido.

- Procurar no tirar nada al suelo.

- Procurar no encender fuego.

- Respetar y cuidad las fuentes y arroyos.

- Vestir con ropa ligera pero adecuada a la climatología.

- Llevar: botas de Trekking y chubasquero.

- Zona 2: Tabernas

Teléfonos: 609002813 / 609003791 - deporteszona2@dipalme.org

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN

Inscripciones abiertas desde 03/04/2018 - 09:00h hasta 27/04/2018 - 10:00h

Estado de las inscripciones

Inscritos 26 de 70

Lugar de Celebración

Gérgal, Almería, Spain

Cuenta Atrás